人人都說互聯網有“海量數據”,但是這個數據到底有多少呢?但凡是接觸過數據存儲,或是相關工作的朋友們只要稍微聯想一下就知道,這是一個不可想像的數字,絕大部分人每天從你出門那一刻開始,便會產生數據。乘坐公交車、地鐵、微信付款等這一系列的動作都會產生數據。那這些數據整個社會又該如何應對并進行處理呢?

在IDC的報告中:2020年全球創造了59ZB的數據,其中一半以上(50.4%)的數據需要一定程度的保護,近四分之一的數據被認為是私人的或通常不向公眾提供的數據,安全級別很高,但卻缺乏保護。另外關鍵的是,與消費者相比,企業要保護的數據更多,占需要保護數據總量的85.6%。

企業的痛點在于,很多時候在發展業務和投入安全成本兩者間,選擇的天平很難不傾斜;

政策的難點在于,盡管提到數字經濟是新的增長機會,數據的流通是科技進步的重中之重,但對數據的歸屬、使用數據的界限等等細節如何清晰劃定,一直缺乏行之有效的法規。

在此背景下,2021年6月10日,第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議通過《中華人民共和國數據安全法》,自2021年9月1日起施行。

這是我國第一部有關數據安全的專門法律,其意義不僅在于保障國家、企業及個人的數據安全,也有望疏通關于數據流通和商業變現的路徑,推動數字經濟戰略的向前發展。

當然,因為采用了“宜粗不宜細”的立法原則,不同行業、不同地區數據分類分級的具體規則還是要到行業主管部門和各地區國家機關中制定。

6月初,《上海市數據條例》初稿已經編制形成,并在數據確權上明確控制、使用、收益、分類四大權益,擬于今年9月提交市人大一審。6月29日,《深圳經濟特區數據條例》獲得通過,擬自2022年1月1日起實施。《條例》涵蓋了個人數據、公共數據、數據要素市場、數據安全等方面,提及了包括數據權益歸屬、人臉識別數據不可濫用、自然人有權拒絕個性化推薦、大數據殺熟最高可罰5000萬元等內容。

除了各個城市逐漸加快制定數據安全管理條例以外,再看細分行業里,今年5月國家網信辦發布《汽車數據安全管理若干規定(征求意見稿)》,指出運營者通過汽車收集個人信息或重要數據時,應該遵守車內處理、匿名化處理、最小保存周期等原則,收集前要征求駕駛人的同意,并且還需向相關監管機構提報相關信息,接受管理。

而其中的重要數據包括六個項目,分別涉及軍事、地圖測繪、充電網絡、車輛類型和流量、車外音視頻數據、其他影響國家安全公共利益的數據。

聯系起5月特斯拉對外宣布已在中國建立數據中心,未來所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據,都將存儲在境內。其實這也是《規定》中列名的約束。

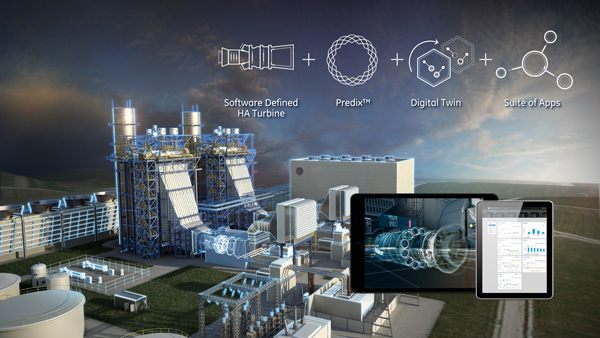

總而言之,物聯網時代除了關注人產生的數據,分布在各行各業中傳感器產生的數據,例如工業制造場景、城市交通場景、農業生產場景、家庭生活場景……這些場景中的數據同樣有極大的保護和利用價值,當企業運營者意識到這一點以后,反而有望開啟業績增量的新篇章。